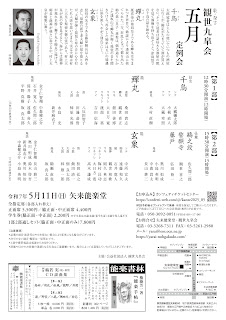

五月の九皐会例会で『玄象【げんじょう】』を致します。

玄象というのは中国伝来の琵琶の名器の名前です。 前段では汐汲みの老人となり、 須磨の浦の夕暮れに景色を愛でつつ汐汲みをしたり、 宿を貸した藤原師長【もろなが】から請われて琵琶を奏でたりと、 しどころも多く、 後段では玄象の持ち主の村上天皇その人となって舞を舞います。

前段はドラマ性が強く、 普通に演じて面白い曲ですが、 やはり能としての主眼は後シテの村上天皇の舞う早舞【はやまい】です。 早舞は「盤渉【ばんしき】舞」とも呼ばれる、貴人が舞う舞で、 武士たちが憧れていた貴人たちの優雅さを舞台に再現しようとしています。琵琶の秘曲を求めて入唐を志す師長でしたが、 本物は日本にこそあるのだと示されて入唐を断念すると、 それを祝福するように村上天皇が登場するわけですが、 目的を断念して褒められるという図式は、獅子舞で知られる『石橋【しゃっきょう】』も同様ですので、何かそれに類する出来事が、作者の周辺にあったのかも知れません。

そのようなことを思いながら稽古を進めています。初夏を迎える頃のひと日、 能楽堂で王朝の優美を味わってください。

『玄象』について

この曲が作られた背景を考えてみると、 様々な要素があって興味は尽きません。

作者として伝えられる金剛彌五郎という人は、『三笑【さんしょう】』や『鳥追船【とりおいぶね】』などの作者としても名前が残されています。いずれの曲も一風変った仕立ての曲で、稀にしか上演されませんが、この『玄象』は構成もしっかりしていて人気曲の一つとなっています。おそらく世阿弥よりも一世代が二世代後の人かと思われ、世阿弥が確立した曲の構成を踏襲しつつ、前段に変化に富む劇性を配し、後段には舞をたっぷり舞わせて祝意を高める仕掛けを作っています。

金剛大夫は、大和四座の一つである坂戸座の大夫ですから、この彌五郎もその一人と思われます。観阿弥・世阿弥の観世大夫も大和四座の結崎座の大夫でした。翁舞を伝承する大和四座から出て、猿楽一座を旗揚げした観阿弥に続き、外山座{とびざ}の宝生大夫や円満井座{えんまいざ}の金春{こんぱる}大夫も猿楽に進出したのでしょう。それがそのまま現在の能楽五流のうちの四つとなっています。金剛彌五郎も観世座の隆盛を受けて猿楽に進出する中で、この一曲を創作したのでしょう。

舞台は須磨の浦です。須磨を舞台とする曲は多くあります。古代より歌枕の地となり、それがために「源氏物語」の舞台となり、創作に携わる多くの人が時代を重ねつつ思いを寄せ、さらに遠く源平合戦では一の谷の合戦場となり、近くは南北朝騒乱の湊川の合戦の地となっています。また、摂津・播磨の守護大名であった赤松氏が、三代則祐【そくゆう】において観阿弥の庇護者だったと思われるので、その影響もあるでしょう。

また、琵琶が大きなテーマとなっています。前段で琵琶の演奏を聞いていた尉が、村雨の板屋をたたく音が高すぎるからと、屋根に苫を敷いて音を整える場面で、「只今遊ばされ候琵琶の御調子は黄鐘【おうしき】、板屋を敲く雨の音は盤渉【ばんしき】にて候程に」と説明しますが、これは雅楽で用いられる音階の名前です。演奏が黄鐘というのは黄鐘の音を基調にした楽曲ということです。先行芸能だった雅楽は、貴族の文化の象徴として猿楽者たちにも、そしてスポンサーの武士にとっても、憧れの存在だったのです。

もう一点、前段で尉と共に登場する姥ですが、最後に「村上の天皇、梨壺の女御夫婦なり」と名乗りをして姿を消します。村上天皇の女御の一人、宣耀殿【せんようでん】女御、藤原芳子が琴の名手だったようなので、この人が梨壺の女御のモデルかと思います。それにしても何故梨壺という名にしたのかは一考に値するのではないでしょうか。

色々な要素に想像をかきたてられ、興味は尽きません。